Pfarrer in Binningen (1852–1870)

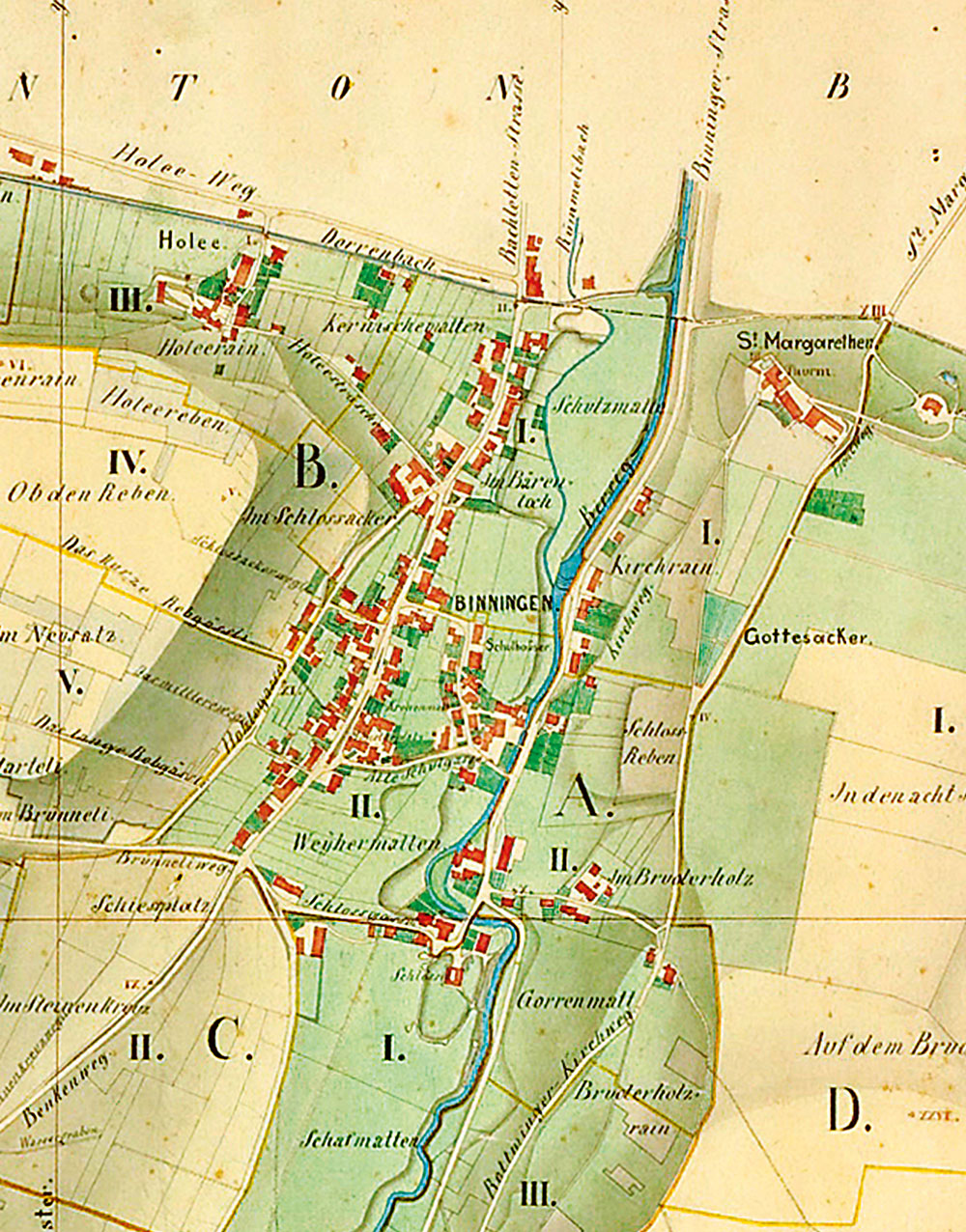

Jonas Breitenstein wurde 1852 kurz nach seinem theologischen Schlussexamen von der Gemeinde Binningen zum Pfarrer gewählt; er war der erste Basellandschaftliche Pfarrer auf St. Margarethen.

Kaum 24-jährig wurde er mit dem enormen Arbeitspensum eines damaligen Landpfarrers konfrontiert. Nach der baldigen Hochzeit richtete er mit Theresia Tschopp aus Ziefen ein klassisches protestantisches Pfarrhaus ein. Dazu gehörte auch eine selbstversorgende Landwirtschaft, vor allem aber das stets offene Haus für die Gemeindemitglieder mit ihren Sorgen und Nöten. Das Armutsproblem einer Vorortsgemeinde beschäftigte Breitenstein von Beginn an, doch musste er zuerst lernen, echte Bedürftige von Betrügern zu unterscheiden. Als Pfarrer gründete er den örtlichen Frauenverein und eine Kleinkinderschule. Überdies engagierte sich Breitenstein im Armenerziehungsverein und für dessen Anstalt in Augst und amtete als Inspektor der Bezirksschulen im Kanton Basel-Landschaft. Während der Choleraepidemie von 1855 setzte er sich zudem für eine zumindest rudimentäre Versorgung der Kranken ein. Daneben engagierte er sich auch innerhalb seiner stetig wachsenden Familie, vor allem dann, wenn seine etwas kränkliche Frau aufgrund sommerlicher Ferientage oder von Kuraufenthalten in den Bädern Eptingen und Meltingen abwesend war. Detaillierten Einblick in dieses vielfältige Wirken vermitteln die ‹Acta Ecclesiae Margarethanae›, eine Art Rechenschaftsbericht, die Breitenstein für die ersten Jahre als Pfarrer verfasste, und vor allem seine Briefe an seine Eltern und an seine Gattin bei deren Abwesenheit. Der Briefwechsel gewährt Einblicke in den Tagesablauf, aber auch in politische Vorgänge, die Rolle-Revision von 1862/63. In dieser unruhigen Zeit liess sich Breitenstein zum Bezirkslehrer in Böckten wählen, ohne jedoch das Amt anzutreten. In die Binninger Jahre fällt Breitensteins schriftstellerische Tätigkeit. Manche Briefe im Nachlass geben Aufschluss über seine Motivation, seine Arbeitsweise und die Probleme mit den Verlegern. Viele Begebenheiten, die er aus den Familienbriefen erfährt, verarbeitet er in seinem schriftstellerischem Werk, so etwa die Beschreibungen des Ziefner Hochwassers von 1855 im ‹Her Ehrli› oder Vater Breitensteins Schulreise im ersten Kapitel des ‹Vreneli›. Das Einzelpfarramt in Binningen zehrte stark an Breitensteins Kräften und führte wiederholt zu Krankheiten. 1870 verfasste er seinen Lebenslauf «für den Fall meines Hinschieds». Bald darauf stellte er das Begehren um Entlassung von der Stelle in Binningen, das vom Regierungsrat bewilligt wurde.

Von 1842 bis 1852 wirkte mit vielem Eifer und schönen Gaben Herr Pfarrer Schleip an dieser Gemeinde, verfeindete sich aber durch ein vielleicht zu hartes Benehmen mit den meisten Gliedern.

1852

Nachdem schon von Anfang des Jahres Herr Pfr. Schleip mit der Gemeinde zerfallen war, besonders wegen des Opfers, das die Gemeinde in verschlossenen Kistchen oder in einem Opferstocke sammeln wollte, durch welche Anstalt Herr Pfarrer Schleip sich in seiner Amtsehre angegriffen sah und protestierte, kam es gegen den Herbst zum völligen Bruch. Herr Pfarrer Schleip, nachdem er 10 Jahre nicht ohne viel Segen gewirkt, gab in den kritischen Umständen seine Entlassung ein und erhielt sie. Betrübend war, dass zuvor der Pfarrer die Gemeinde und die Gemeinde den Pfarrer in öffentlichen Blättern herumzogen und beschimpften.

Am 22. August 1852 hielt ich, damals noch Cand. und frisch aus dem Examen gekommen, auf den Wunsch der Gemeinde und mit freundlicher Zustimmung des Herrn Pfarrer Schleip eine Probepredigt und auf die Einladung des HE. Pfarrers auch eine Kinderlehre.

Am Verenentag wurde ich von versammelter Kirchgemeinde mit grossem Mehr zum künftigen Pfarrer und Seelsorger gewählt. Die Einsegnung durch HE. Pfarrer Linder in Reigoldswil fand statt am 11. Oktober, wobei ich predigte über Röm. 15; 29, 30. Nicht ohne grosse Furcht und Besorgnis und nur im Vertrauen auf den, der auch in den Schwachen mächtig sein will, trat ich den Dienst an dieser schwierigen Gemeinde an, wovon sicher [die] Hälfte der Bevölkerung flottant und aus den niedersten Schichten des Volkes aus allen Gegenden wegen der Nähe der Stadt zusammengeflossen ist. In religiöser Beziehung traf ich den grössten Teil dieser Hälfte in traurigen Zuständen des Unglaubens, der Verstocktheit und Gleichgültigkeit; dagegen traf ich unter den Bürgern, mehr als ich unter solchen Umständen erwarten durfte, christliches Leben an, das besonders von Basel aus genährt wird.

Überhaupt scheint den verschiedenartigen fremden Elementen gegenüber ein sogenannter eigentümlicher Dorfgeist sich umso zäher und fester behauptet zu haben und zu behaupten, je mehr er von einer allgemeinen Auflösung bedroht wird. Die kommenden und gehenden Einsassen werden so fast von oben herunter als „Fremde“ angesehen und der innere Verkehr mit ihnen ist nicht sehr gross; was auch in dem Unterschiede begründet ist, dass diese „Fremden“ alle mit einigen Ausnahmen als Fabrikarbeiter, Taglöhner, Kaufhäusler und Handwerker Tag für Tag in der Stadt arbeiten und nur ihr Nachtquartier hier aufschlagen.

Die sittliche Überwachung ist darum so schwierig, weil nicht nur durch das Gesetz schon den Pfarrern alle spezielle Einwirkung ziemlich gehemmt ist, sondern auch weil keine Gelegenheit zur Bekanntschaft mit Kindern sich bietet, die höchstens bei Krankheiten, vielleicht auf dem Sterbebett, wo nicht gar erst als Verstorbene, dem Pfarrer bekannt werden.

Ein Hauptübel ist unter einer grossen Zahl unserer Gemeindeglieder der Pauperismus. Es wird viel verdient und viel verbraucht, und in Zeiten der Not haben sie nichts; und ich lernte viele kennen, die sich offener oder verborgener mit kommunistischen Gelüsten trugen und meinten, sie dürften wohl an dieser oder jener vornehmen Türe anklopfen, weil die Reichen auch etwas für sie tun müssten.

Ich schaffte gleich zu Anfang das Unwesen mit den Bettelbriefen ab, d.h. mit Bittschriften, von Pfarrern ausgestellt, mit welchen in der Hand ein geübter und der Verstellung fähiger Mensch, wenn freilich meist von augenblicklicher Not gedrungener, bald bei 50 und mehr Franken gesammelt hatte. Ich war am Anfang fast nicht des Lebens sicher. Es gab Tage, wo mehrere solcher Gesuche an mich ergingen, wo die frechsten mich förmlich zwingen wollten, ihrem Ansinnen zu entsprechen, aber auswichen, wenn die Rede über ihr Seelenheil und ihren häuslichen und inneren Frieden begann. Doch nach und nach wussten sie, wo sie daran waren, und dass ich zwar als Seelsorger, aber nicht als Geldsorger (vielleicht nur zu ihrem Schaden) da sei und sie kamen dennoch fort nach wie vor. Wo dringende Hülfe notwendig war in Krankheitsfällen und Verdienstlosigkeit, wo einer wirklichen Armut unter die Arme zu greifen die Liebe gebot, da half ich dagegen nach mit geschlossenen Briefen an verehrliche Wohltäter, die ihre Hülfe in solchen Fällen nie versagten, u. soviel ich vermochte, aus eigener Kasse und durch dringende Verwendung bei den Heimatgemeinden.

Bald nach dem Antritt des Amtes begann ich den Konfirmandenunterricht. Auch hier gab‘s neue Kämpfe. Mein Vorgänger hatte, gegen unsere kirchliche Übung, nach welcher die Knaben im 16., die Mädchen im 15. Jahre konfirmiert werden, welche schon im 14. Jahre genommen, und das gefiel den Leuten, weil sie umso früher ihre Kinder zum Geldverdienen gebrauchen konnten. Ich bestand aber, allen Bitten und selbst Drohungen mit Wegstimmung gegenüber auf der Übung der Kirche, und die h. Kirchendirektion von Liestal billigte nicht nur mein Vorgehen, sondern befahl auch, dass es also sollte gehalten werden. Von circa 25 Gemeldeten konnten nur zehn aufgenommen [werden].

1853

Mit Beginn des Winters führte [ich] auch die wöchentlichen Betstunden ein, die in Bottmingen zahlreich, oft von 30 Personen, in Binningen spärlich besucht sind.

Erfreulich war die Anregung, die von einigen Frauen ausging, ich möchte sie zu einem Frauenverein sammeln. Ich entsprach dem Wunsche, lud die Frauen und Jungfrauen Binningens ein zu einer Besprechung im Schulhaus. Am 6. Februar 1853 besammelten sich ca. 70 Frauen und Jungfrauen im Schulhaus und traten dem Verein bei. Die Mitglieder mussten alljährlich eine Steuer nach ihrem Belieben und Vermögen bezahlen und einige Gaben zu einer Verlosung bereit halten.

Der Zweck war zunächst der, dass man armen Kindern (Mädchen) in der Arbeitsschule Stoff (Tuch und Baumwolle) verabreichte, den sie verarbeiten sollten und für jede gemachte Arbeit einen entsprechenden Lohn erhielten. So hoffte man, sie nicht nur zur Schule anzuhalten, sondern auch die Liebe zur Arbeitsamkeit in ihnen zu pflanzen. Seitdem verdienten auch wirklich die armen Kinder manchen schönen Batzen Geld u. [es] gingen bald Strümpfe und Hemden in Masse ein.

Auch hatte man den Zweck, arme Kinder, die aus Kleidermangel nicht die Kirche und Schule besuchen können, zu kleiden. Ich sammelte bei den Wohlhabenden Garn ein, bei dem ein Stränglein, bei jenem ein Stränglein, kaufte aus der Kasse Baumwolle und liess aus dem Garn und der Baumwolle einen starken nützlichen Gris [Stoff aus Hanf und Baumwolle] weben. Wir erhielten so viel, dass wir die notdürftigsten Kinder, 16 an der Zahl, damit bekleiden konnten. Natürlich hielt da die Auswahl oft schwer, indem wieder andere, vielleicht ebenso bedürftige, nicht konnten bedacht werden.

Das Jahr 1853 war wieder ein unfruchtbares, regnerisches Jahr, und infolge einer Missernte des Getreides und der Kartoffeln stiegen die Lebensmittel zu hohen Preisen. Die Not unter den Armen war gross, da selbst Bauern, die sonst auch verkauften, nun ihr Brot kaufen mussten.

Als die Not immer mehr wuchs und die Armen anfingen, zur schlechtesten Nahrung zu greifen, und froh waren, wenn sie ein paar Rüben abkochen konnten, ermunterte ich den Gemeinderat zur Gründung einer Suppenanstalt. Aus vielfachen Gründen schlug ich vor, dass die Portion Suppe mit wenigstens 5 Centimes bezahlt werden müsste (nachdem sie uns auf 10–12 cts. zu stehen kam). Endlich zeigte sich der Gemeinderat willig, und im Februar 1854 fingen wir in meinem Waschhaus an, Suppe zu kochen. (Diese bestand aus Reis, Erbsen, Kartoffeln, Fleisch und Brot nebst Butter, Zwiebeln u. dgl. und war sehr schmackhaft und nahrhaft.) Ich kaufte gleich einen Sack Reis, einige Säcke Erdäpfel u.s.f. und führte darüber Rechnung. Ebenso wog ich alle Tage das Brot, Fleisch, Butter, den Reis, die Erbsen und Kartoffeln ab, die gebraucht werden sollten. Die Suppe wurde täglich gekocht und wir brauchten täglich an 100 und mehr Portionen (die Portion war ½ Mass, und hatte ein mässiger Mensch genug daran zu essen).

Mit dem Zahlen ging‘s aber schlimm. Die stillen Armen genossen die Sache als eine Wohltat und bezahlten gerne. Die Hälfte aber, ein unverschämtes Gesindel, räsonnierte wegen des Zahlens und schimpfte im Dorfe, als ob man Profit an ihnen machen wollte. Doch getrauten sie mir solches nicht zu sagen, indem ich die, denen diese Suppe zu gering war, als Undankbare verabschiedete und gehen liess mit dem Verdeuten, dass es uns ja lieb sei, wenn sie ohne unser Bemühen durchkommen könnten.

Glücklicherweise erhielten wir einige Geschenke, teils in Geld, teils in Viktualien; auch schenkte der Frauenverein 50 Frks., sodass wir mit Gottes Hilfe die zwei schlimmsten Monate hindurch das Werk fortführen konnten. Dass aber danach die Armenkasse noch etwa 100 Frks. zusetzen musste, ist wohl begreiflich.

1854

Im Jahr 1854 trug sich wenig besonders Merkwürdiges zu. Es war auch dieses wieder ein mageres Jahr, ohne dass die Menschen sich wollten demütigen lassen. Vielmehr zeigte sich viel Trotz und eine innere Empörung gegen den Gedanken, dass dies eine Strafe Gottes sei. Ich machte die Leute oft aufmerksam, dass sie eben doch gestraft seien, sie möchten dazu sagen, was sie wollten, und dass es nur darauf ankomme, das, was man als eine Strafe fühle, auch als eine Strafe Gottes anzuerkennen und nicht mit seiner Gerechtigkeit zu hadern und zu fragen: Warum werden wir so gestraft und andere nicht, sondern sich demütig und zur Busse bereit reizen lassen. Die hätten wir doch gewiss notwendig. Doch liess es der Herr bei aller Demütigung nicht an Segen und treuer Durchhülfe fehlen.

Viel Streit gab der Orgeldienst in unserer Kirche zwischen den beiden Gemeinden. Von der hohen Regierung waren die Sporteln [Entgelt für Beamte] neu geregelt worden und ein Beschluss durchgeführt, wonach allen Gemeinden in gleicher Weise vom Staate nur die Besoldung des Sigristen und Vorsingers gereicht wurde, während die Gemeinden aus eigenen Mitteln den Organisten zu besolden hätten. Unser Organist hatte bisher 165 Frs. a. W. vom Staate bezogen und erhielt demnach fürder nichts. Auf diesen Beschluss hin liess ich die Gemeinderäte beider Gemeinden zusammenkommen und erklärte ihnen die Sache und fragte an, wie sie es in Zukunft mit der Besoldung des Organisten halten wollten. Man beschloss, es solle derselbe jährlich 100 Frs. Besoldung erhalten, wovon Binningen ⅔, Bottmingen ⅓ zu bezahlen habe. Diese Summe sollte aus jährlichen Steuern von jeder Familie bestritten werden.

Diesen Anlass benützte der Binninger Oberlehrer, Seiler, in etwas grober Weise, um auch entweder den ganzen Orgeldienst oder doch einen Teil davon zu erhalten. Grob schien mir wenigstens diese Weise deshalb, weil der Bottminger Lehrer, Furler, der bei 20 Jahren die Orgel geschlagen und durch stete Treue sich ausgezeichnet hatte, allen Dank verdiente, und nicht den Undank, dass so mir nichts dir nichts durch einen Kollegen ihm dieses Amt entrissen wurde. Ich machte diese Gründe geltend, allein umsonst, indem die Binninger behaupteten, wenn sie müssten ⅔ zahlen, so dürften sie wohl auch für ihren Lehrer ⅔ verlangen. Sie wollten aber nachgiebig sein und nur verlangen, dass beide Lehrer sich in den Dienst in gleicher Weise teilen sollten.

Die Bottminger behaupteten ebenso fein, sie wollten den Binningern den Sigrist- und Vorsingerdienst lassen und nur den Organisten in Bottmingen haben. Dann sei auch wieder gleich geteilt. – So zog sich der Streit hin und her. An einer gemeinsamen Gemeindeversammlung zogen die Bottminger, als sie nichts ausrichteten, in globo zornig ab, die Binninger, allein gelassen, fassten einen Beschluss, wie sie wollten, dahin gehend, der Organistendienst müsse zwischen den beiden Lehrern geteilt sein. Dieser Beschluss erhielt endlich die Genehmigung der Regierung und der Dienst war geteilt, nicht ganz zum Nutzen unserer kirchlichen Erbauung, wiewohl Herr Lehrer Seiler, noch ein Anfänger, sich alle Mühe gab, sich im Orgelspiel zu vervollkommnen.

-

Schwierig war für mich das Amt eines Schulpflegepräsidenten, das mir von der Gemeinde schon im Jahr 1853 war anvertraut worden. Gleich zu Anfang stellten wir das Reglement zur sittlichen Überwachung der Schuljugend, das schon früher war aufgestellt worden, wieder auf. Alle Untugenden, Beleidigen der Leute, Lärm auf dem Kirchwege, das Baden an unrechtem Orte, das Quälen der Tiere, besonders der Vögelein, das Verderben u. Freveln auf dem Feld und in Gärten sollte strenge geahndet, und die Fehlbaren eingesperrt werden. Wenn das nur alles gehalten würde, so wäre es fein und gut!

Mit dem Schulbesuch ist es eine üble Sache. Nach dem Gesetze sollen alle, welche die Schule ohne Entschuldigung versäumten, verzeigt, die Eltern vor die Schulpflege geladen und dem Gericht zur Bestrafung überwiesen werden. Da kommen bisweilen in einer Sitzung bis 20 und mehr strafbare Eltern vor, meistens von den Bedürftigsten, die oft nicht so recht aus Not als vielmehr aus Trotz ihre Kinder nicht zur Schule schicken wollen. Eine Hausmutter, die wenig von Ordnung weiss, sagte mir, ihr Marie könne genug, es brauche nicht mehr zu wissen denn sie. – Man habe es vor Zeiten auch ohne Schule gemacht, das Essen sei die Hauptsache, die Kinder müssten verdienen gehen, erklärte ein anderer, der, um besser comfort leben und sich pflegen zu können, seinen hoffnungsvollen Knaben der Schule entzieht und in der Tabakfabrik dahinsiechen lässt. Bevor die Kinder das zwölfte Altersjahr erreicht haben, wollen die Eltern sie in die Fabriken schicken, wo sie nicht nur die Gesundheit des Leibes einbüssen, sondern auch bei mechanischer, geistertötender Arbeit, bei lockerem Umgang, verführerischen Reden, ohne Aufsicht, Schaden nehmen an ihrer Seele. Was soll aus diesem Geschlechte werden, dem von Jugend auf aller solide Grund und Boden unter den Füssen weggezogen, alles Hohe und Heilige geraubt wird und wo 13-jährige Knaben und Mädchen von bösen Dingen mehr wissen (selbst tun!), als den Erwachsenen zu wissen gebühret. An den Lippen ihrer Verführer hangen ihre Blicke mit eifriger Begier, dem milden und ernsten Worte Gottes aus des Lehrers Munde begegnen sie mit verhaltenem Trotz. Doch gibt es hier manche schöne Ausnahmen, und dass im äusseren Umgang die meisten Arbeiter anständiger und z.T. auch verständiger und weitherziger sich benehmen als viele Bauersleute, möchte ich nicht leugnen. Der Glaser Hans, ein Mann von altem Schrot und Korn, bibelfest und gesetzesstreng, musste selbst seinen Hausleuten das Lob erteilen, „sie seien sozusagen viel manierlicher als unsereiner.“

Die Erwähnung des Schulbesuchs führt mich auf den noch näher uns liegenden Kirchenbesuch u. das kirchl. Leben. Der Kirchenbesuch ist zur Sommerszeit gut, die Kirche gesteckt voll und auch oft der Kirchhof, heisst das bei schönem Wetter. Daraus lässt sich aber für die Kirchlichkeit der Gemeinde wenig schliessen, weil ein grosser Teil der Kirchenbesucher von Basel kommt. Im Gegenteil ist zu beklagen, dass bei ein wenig ungünstigerem Wetter so viele aus Bequemlichkeit oder Leichtsinn die Kirche versäumen und zumal im Winter dieselbe oft halb leer ist.

Auch ist es betrübend, dass besonders die jüngern Männer unkirchlich werden und den Tag des Herren entheiligen. Da steht man spät auf, glunkt in den schmutzigen Werktagskleidern herum, plaudert unnützes Zeug in der Barbierstube, trinkt gar auf dem Heimweg noch einen Schoppen, wenn da oder dort zum Fenster hinaus ein guter Freund winkt. Und ist man angezogen, so ist das Essen bereit, und nachher geht‘s an die Gemeinde, übers Feld oder am Abend ins Wirtshaus. Zwar sind viele jüngere Leute und Ehemänner fleissige Kirchenbesucher u. feiern auch demgemäss sonst den Tag des Herrn. Aber einem weit grössern Teile kommt dieses Lob nicht zu.

Auch die, so die Kirche besuchen, kennen nicht den Anstand, der dem Haus des Herrn gebührt. Mit der rauchenden Pfeife wandern sie bis unter die Kirchtüre, als ob‘s an eine Gemeinde oder zu einem Schützenfest ginge; wenn‘s oft lange schon verläutet hat, kommen viele noch hintendrein. Bevor der Segen gesprochen ist, wandern andere fort, bis der Gesang angeht, ist Geräusch und oft lautes Geschwätz. Doch sind sie ruhig und ganz aufmerksam während des Gebets und der Predigt, also dass man nur des Pfarrers Stimme hört; und den ungeschlachten, breit hinliegenden Kopf aufstützen und Schnaufen kommt hier nicht vor wie an vielen anderen Orten auf dem Lande. Auch sind sie auf dem Kirchweg still und sittsam.

Schlimm steht es mit einem grossen Teil der Einsassen, der das Haus des Herrn gar nie besucht, ja nicht einmal den Pfarrer der Gemeinde kennt, während wieder Einzelne derselben mit einem sehr gutem Beispiel den Bürgern vorangehen, was das kirchliche Leben anbelangt.

Die Kinderlehren werden oft auch von ziemlich viel Erwachsenen weiblichen Geschlechts und einigen Mannspersonen besucht. Mit den Kindern hat‘s oft grosse Not und muss ich beständig eine Zahl von Knaben förmlich zum Kinderlehrbesuch mit Strafen zwingen, was ich sehr ungern tue. Das beste Gegenmittel scheint mir, wenn der Pfarrer sich ins Haus der Eltern dieser Kinder begibt und mit Ernst und Liebe nach Gründen fragt. Ein Vorwurf liegt immer darin für die Eltern und aus gewisser Scham fangen sie dann doch an, ob dem Kinderlehrbesuch der Kinder zu wachen, denn so gleichgültig, unsittlich und ungläubig auch viele sind, den Schein wollen sie doch nicht haben, dass sie ihre Kinder irreligiös erziehen. Ein Mann R. meinte sogar: Sie, die Alten, seien zu gescheit, um zu glauben, aber die Kinder müssten halt in der Religion erzogen werden, sonst sei nichts mit ihnen anzufangen. – Ein anderer sagte mir ganz ungeniert, als ich auf Gebrechen aufmerksam machte: «Ja, an uns alten Eseln ist Hopfen und Malz verloren, aber Religion für die Kinder, das respektiere ich, das muss sein.» Die armen Leute! Was den Kindern Not tut, tut es nicht noch mehr Not den Alten? Wenn die Alten ohne Glauben sind, wie wollen sie Glauben und Tugend pflanzen bei den Kindern? Und soll die Kirche alles gut machen können in ein paar Stunden, was das Haus in der ganzen Woche verdirbt? –

Was die Teilnehmer am Genuss des h. Nachtmahls betrifft, so beträgt die Zahl der Kommunikanten an den hohen Festtagen bei 200 und darüber, an andern (Palmsonntag, Verenentag etc.) nur etwa 100. Die Feier desselben ist immer würdig und feierlich; möchten die Geniessenden auch immer Würdige sein! An der Vorbereitungspredigt nehmen nie alle teil, die zum h. Nachtmahl kommen; viele besuchen dieselbe in Basel, weil sie dort arbeiten. – Die Privat- und besonders die Krankenkommunion ist nichts Seltenes. Leider wird mit der letzten viel Missbrauch getrieben, dem man nicht einmal immer entgegentreten kann, weil man ihn oft erst nachher erfährt und weil mit der Wahrheit der Irrtum so eng verbunden ist, dass man Gefahr läuft, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Der Frau N. hatte [ich] auf ihr und der Ihrigen Verlangen das h. Nachtmahl gereicht. Ich hatte die Bedeutung desselben dargelegt und gesagt, dass es eine Speise und Trank des ew. Lebens nur dem sei, der nach Vergebung und Friede u. Busse verlange. Die Frau stirbt und nachher höre ich, dass das Nachtmahl, wie sie vermutet hätten, entschieden habe (ob das Leben oder der Tod), indem die Mutter bald darauf gestorben sei. Bei schweren Leiden muss Taufe und Abendmahl fast wie eine magische Medizin herhalten, um eine Entscheidung hervorzurufen, wie man auch gegen diesen Gebrauch protestieren mag. Und das zwar meistens gerade bei denen, die sich um die Religion am wenigsten in guten Tagen kümmern.

Bei tieferen Gemütern, denen ein oft tiefer Grad von Glauben nicht abzusprechen ist, hat doch das h. Abendmahl noch zu sehr die Bedeutung eines opus operatum. Ich höre fast bei allen Krankenkommunionen beim Danken dafür die Äusserung: Es ist jetzt gut, er ist jetzt doch versorgt mit dem Wichtigsten, mit Speise und Trank des ewigen Lebens. So schön es ist, und so sehr solche Äusserungen einen freuen können, so entgeht mir doch nicht, wie sehr der Genuss oft auf Kosten des weiteren Busskampfes und des bis zum Ende ringenden Glaubens geschieht. Der Genuss an und für sich (wenn auch der würdige, insofern als er mit Verlangen nach Frieden der Seele kommt) soll die Seligkeit schmücken und nicht die Gnade, dass man in ernster Busse u. im Glauben die Zeichen und Pfänder der Erlösung empfangen darf. – Es ist noch gar viel Katholizismus in den Köpfen und Herzen und nicht selten kam mir eine Krankenkommunion nicht anders vor als eine letzte Ölung, obgleich ich’s nicht entscheiden konnte und dem Gewissen der Kranken überlassen musste. Ja, ich begegnete oft dem Ansinnen des mutlosen Kranken in der Todesstunde Brot und Wein wenigstens in den Mund zu legen, um ihm gleichsam solchergestalt ein Vertrauen zu geben, was denn Anlass gibt alles Ernstes, die Heiligkeit des Mutes und die Notwendigkeit zeitiger Busse ans Herz zu legen.

Die Sekte der Irvingianer [schwärmerische katholisch-apostolische Sekte] sucht in diesem Jahr (1854) auch in unserer Gemeinde Proseliten zu machen und ihre Apostel und Evangelisten gehen hin und her in den Häusern und nehmen die Weiblein gefangen und die Männer dazu. Es sind schon mehrere Familien zu ihnen übergetreten, z. T. recht brave und schickliche Leute, z. T. auch geringerer Sorte. Jene fühlten sich angesprochen durch die bei jener Sekte in den Vordergrund tretenden äussere Kirchlichkeit und kirchliche Gemeinschaft der Glieder, welche unserer Kirche leider allerdings viel zu viel fehlt, und hatten nebenbei Hoffnung, besondere Geistesgaben zu empfangen, wie sie eben jene Sekte zu besitzen vorgibt als die „reine apostolische Kirche“; diese hofften Unterstützung in Zeiten der Not.

Schaden brachte ihnen der traurige Zustand eines ihrer eifrigsten Anhänger, des Fünfschilling, eines sonst grundbraven Mannes, dessen ehrliches Gemüt bei diesem Scheinwerk verzweifeln musste und der als geisteszerrüttet in die Irrenanstalt musste getan werden, nachdem seine neuen geistlichen Väter, als er in seiner Not bei ihnen Hülfe suchte, ihn hatten stehen lassen und, um sich zu helfen, die Schuld seines Zustandes auf ihn geschoben, weil er den Teufel zwischen sich und ihr Werk habe kommen lassen. Ich besuchte den armen Mann oft und viel und er hat mich gern. Er hatte gemäss der Weissagung eines Propheten auf einen bestimmten Tag eine besondere Geistesgabe zu empfangen erwartet (die Gabe der Weissagung?). Sie traf aber nicht ein, und weil sie nicht eintraf, glaubte er sich durch irgend etwas versündiget und den Zorn Gottes auf sich geladen zu haben, sodass er nicht mehr selig werden könnte. Da mit dem geistlichen auch körperliches Leiden verbunden ist (Unterleibsbeschwerden), so ist Hoffnung, dass ihm noch im Spital mit Gottes Hülfe könne geholfen werden. Sein Zustand ist sehr traurig, er verzagt an der Gnade Gottes und sucht die Hülfe bei Menschen.

Nach zehnwöchentlichem Aufenthalt im Spital zu Basel kommt obiger wieder gesund und auch gänzl. geheilt nach Hause. Er ist wieder der alte treue Familienvater und recht fleissiges und tugendhaftes Glied unserer Gemeinde, der nie die Kirche versäumte. Der Herr hat mit diesem Exempel besser geholfen, als ich mit allem Eifern hätte tun können. Die Sekte hat in unserer Gemeinde einen gewaltigen Schlag erlitten und hält nur noch drei Familien.

Im Herbst führte [ich] das neue Gesangbuch ein (vierstimmig gesetzt und für Stadt und Land bestimmt). Die Leute wollten sich nicht recht darin finden; das alte sei ja so schön, und die Lieder hätten sie in der Schule gelernt; und jetzt wieder unnötig Geld ausgeben, das man sonst so gut brauche, doch ging die Sache, obschon nur der Freiwilligkeit anheimgestellt, gut. Nachdem von einer geistlich gesinnten wohltätigen Gesellschaft in Basel über 100 Büchlein zum Verteilen an arme Kinder waren geschenkt und verteilt wurden, stiftete ich einen Gesangverein von jungen Leuten, mit denen [ich] die hauptsächlichsten Melodien an Mittwoch- und Sonntagabenden einübte. Für diese hielt [ich] ein Lager von Büchern, die [ich] ihnen billig verkaufen konnte. Durch diesen Kanal kamen unvermerkt nicht nur einige hundert der neuen Bücher gleich in Kurs, sondern auch Mut und Liebe zu einem neuen bessern Kirchengesang, denn der alte war wenig wert gewesen.

Am 4. November konnte [ich] das Buch gänzlich einführen mit einer Predigt über den Text Ps. 96.1 Singet dem Herren ff., wobei ich einfach[?] ins Auge fasste die Ermahnung: 1.) Singet dem Herrn, 2.) Singet dem H. ein neues Lied, 3.) Singet ihm alle Welt. –

Im Religionsunterricht in der Schule liess [ich] die Kinder neben Sprüchen aus der H. Schrift besonders auch die kernhaftesten Lieder des Gesangbuches auswendig lernen, wobei [ich] weniger darauf sah, dass viel als dass das Gelernte gut gelernt wurde. Die H. H. Lehrer hatten die Güte, die Melodien mit den Kindern zu üben.

Der Frauenverein wirkte unter meiner Leitung auch dieses Jahr im Segen fort durch Arbeitgeben an arme Kinder, durch Bekleidung derselben und Hülfeleistung an alte u. gebrechliche Leute. Auch wurde von ihm für die Winterzeit noch eine Montagabendarbeitschule gegründet.

Viel Mühe macht uns bei der grossen Kinderzahl das Unterbringen der Kinder in der Kinderlehre an einem passenden Platz. Ich musste zu dem Lettner in der neuen Kirche die Zuflucht nehmen. In ehrenwerter Gesinnung anerboten sich die Mitglieder der Schulpflege selber, abwechselnd alldort die Bewachung zu übernehmen, was [ich] natürlich mit vielem Dank entgegennahm.

Der Winter nach diesem Fehljahre brachte wieder neue schwere Sorgen, aber auch neue Durchhülfe des Herrn. Es riefen viele nach Brot. Als mir durch die Güte der Herren Von der Mühll zu St. Margarethen 200 frs. zur Verteilung unter die Armen (wie schon das Jahr zuvor) waren zugestellt worden und dies ruchbar wurde (obgleich ich es gerne verschwiegen hätte), war ich des Lebens nicht mehr sicher und wurde täglich im eigentlichen Sinne des Wortes bestürmt u. belagert. Ich hatte mir vorgenommen, das Geld aufzuheben und am rechten Ort und zu rechter Zeit mit gehöriger Musse und Umsicht zu verwenden, wie es mir am nötigsten schien. Allein ich ward, um des edlen Gebers willen schon genötigt, die Sache gleich so gut und so gewissenhaft als möglich zu verteilen, wobei [ich] natürlich es doch nicht allen recht machen konnte und viel Kummer, auch viel Verdruss und Schande hatte. Öffentliches Almosengeben, besonders in dieser Art, ist ein Übel und weckt nur die Begierde und jenes sündhafte Messen u. Vergleichen, das dem Geize dient, und hat keinen Segen. Das weiss ich aus Erfahrung.

Ähnlich ging’s aus mit den Brotkarten. Als nämlich der Preis eines vierpfündigen Laibs Brot auf 1 Fr. 35 Cents gestiegen und die Not gross geworden war, machte ein edler Bürger von Basel der dortigen Regierung ein Geschenk von 100‘000 Franken zum besten Verteilen unter die Armen der Stadt und Umgegend. Diese verwendete (auch vielfach mit Undank belohnt) dieses Geld so, dass sie dafür sorgte, dass für arme Leute gegen die von ihr ausgegebenen Scheine der Laib Brot nicht mehr als 80 Cts. kostet, das Übrige bezahlte sie den Bäckermeistern gegen Vorweis der Karten. Solche Karten bekamen auch wir durch die Güte der Regierung von Basel zum Verteilen (doch viel zu wenig für die Ansprüche unserer Armen).

Der Gemeinderat mit mir fertigte gleich eine Liste mit Verzeichnis aller Bedürftigen. Nach Verhältnis wurden alsdann einer jeden Familie so viel Karten zugestellt, als es nach gleichmässiger Verteilung unter alle geschehen konnte. Trotz dieser Vorsicht und Umsicht und dem redlichsten besten Willen gab es unter welchen, die die Wohltat empfingen, ein solches Gebaren, ein solches Räsonieren und Schimpfen, wie es nur beim schlechtesten Proletariat vorkommen kann. Es bestätigte sich hier wieder, was ich oben bemerkt hatte; und jegliche auch materielle allgemeine Hülfe an Armen ist nur dann heilsam, wenn sie an die Sittlichkeit, an die möglichst treue Selbsthülfe und Arbeit der Armen gebunden ist. (Schenkungen an ihre freiwillige Krankenkassen, Hülfskassen und wie die Institute alle heissen, in denen die Armen sich selber suchen zu helfen oder vor eigentlicher Armut zu schützen). Dem Unwesen beugten wir dadurch vor, dass wir den Unwürdigsten die Wohltat entzogen, bis sie sich entweder eines Besseren besannen oder ganz ausblieben.

1855

Als Schulpflegepräsident wurde [ich] dieses Jahr recht in die Schulangelegenheiten verwickelt. Das Schulhaus war für die nahezu 200 Kinder der Alltagsschule (vom 6.–12. Jahr) zu klein geworden; auch fehlte eine Wohnung für den zweiten Lehrer, und die des ersten war sehr gering. Daneben war das Schulhaus, wenn schon erst 20 Jahre alt, sehr baufällig. Das Schulinspektorat sowie die Erziehungsdirektion von Baselland hatten schon mehrfache Mahnungen zu einem Neubau ergehen lassen, aber der Gemeinderat hatte sich immer noch wegen der bösen Zeiten gesträubt.

Endlich wurde es mir als dem Schulpflegepräsidenten zur Pflicht, der Sache den ersten Anstoss zu geben. An einer Gemeindeversammlung legte ich, nachdem ich mir schon einige Pläne über die Ausführung mit vorläufiger Berechnung gemacht hatte, den Sachverhalt der Gemeinde vor und ermunterte sie, entweder ein neues Schulhaus zu bauen oder das bestehende gehörig zu erweitern. Im letztern Fall schlug [ich] den Anbau einer Scheune und Stallung vor, damit die Lehrer auch etwas Landwirtschaft treiben konnten, und wir nicht Herrlein zu Lehrern hätten, sondern wackere Schulmeister. Der Gemeinderat und die Schulpflege unterstützten mich dabei nach Kräften. Die Sache fand gewaltigen Widerspruch wegen der Gelder, als man aber die Notwendigkeit und im Falle der Zögerung den Zwang von oben voraussah, wollte man doch nichts von einem ganz neuen, grossangelegten Schulhaus wissen, sondern nur das bestehende nach meinem Vorschlag erweitern und dann war auch an diesem Scheune und Stall vielen gar nicht recht. Doch drang endlich der Vorschlag durch, und es wurde die sofortige Erweiterung nebst Anbau von Scheune und Stall beschlossen. Die Kosten (15'000 Frs.) sollten durch einen fünf Jahre dauernden, jährlichen Einzug von Frs. 3 von jeder Familie und Frs. 1.50 aus Kapital und Kollekten gedeckt werden.

Der Bau wurde sofort an die Hand genommen. Es gab viel Kummer, Verdruss und Ärger wie bei allem, besonders öffentlichem Bauen, wo so viele ihren Senf zu geben haben. – Am Schluss, als die Collecte eingezogen wurde, gab‘s noch [eine] halbe Revolution; Gemeinderat und Schulpflege wurden verdächtiget, vor öffentlicher Gemeinde zur Verantwortung gezogen, wobei es nicht an bösen Sticheleien auf die ganze Behörde fehlte, den Pfarrer nicht ausgenommen, und am Ende wurde nun die ganze Kommission bei der Regierung verklagt, als ob wir uns Veruntreuung oder doch falsche Verwendung des Geldes wollten zu Schulden kommen lassen. Das war der Dank für alle die Aufopferung, die die Männer der guten Sache gebracht hatten, da selbst die, welche Zeit und Geld nötig bedurften, die vielen Gänge und damit verbundenen Unkosten u. verlorene Zeit ohne irgend welche Entschädigung halber trugen. Wir mussten uns vor der Regierung verantworten. Wir setzten dabei den Tatbestand einfach auseinander, konnten genaue Rechnung stellen mit Belegen und Schritt für Schritt die wühlenden Gegner Lügen strafen. Das wirkte. Die Regierung billigte das Verfahren und die Rechnung der Baukommission – und der Sturm tobte nach und nach aus.

Nachdem am 25. Juli dieses Jahrs ein ziemlich heftiges Erdbeben unsere Gegend heimgesucht, brach einige Tage darauf in der Stadt und noch vor Ende des Monats auch bei uns die Cholera aus. Es war das erste Mal, dass diese schreckliche Krankheit, welche mit so heftigen Schmerzen begleitet ist, welche so im Finstern schleichet und am Mittag verderbet, welche in wenig Stunden den Gesundesten tötet, in unsere Gegend kam. Der Schrecken und die Bestürzung waren überaus gross, besonders als man das Schmerzgeschrei einzelner Kranker mehrere Häuser weit hörte. Die Krankheit forderte als das erste Opfer den Meister Schweighauser, Ziegler, und wenige Tage darauf seine Frau, die in 5 Stunden gesund und tot war. Da sein Haus am Weg an der [sic] Birsig liegt und als die Krankheit von dort die Häuser oben daran weiter zog bis in die Nähe des Pfarrhauses, so schien es, als ob das Gewässer einen Einfluss auf die Krankheit hätte. Aber plötzlich wandte sich der unheimliche Gast hinweg und wütete drunten im Dorf, unten anfangend.

Es gab alle Tage einige neue Erkrankungen und fast jeden Tag einen Todesfall. Bei der Überfüllung vieler Häuser mit Menschen war das Schlimmste zu befürchten. Ich traf in einem Hause in einem Zimmerchen, das kaum Platz hatte für ein Bett und für ein Tischchen, in diesem einen Bette zwei Kranke an, die miteinander dort gestorben sind. Das Miasma in jenem Zimmer war so stark, dass auch der Arzt sich fürchtete, hineinzugehen. Dieser Arzt, Herr Dr. Gelpke von Allschwil, der Tag und Nacht helfend hier weilte, verdient alles Lob. Damit die Toten, von denen am meisten die Ansteckung ausgeht, nicht zu lange in den Häusern liegen blieben, errichteten wir auf dem Gottesacker aus Brettern ein Totenhäuschen, wohin, sobald der Sarg gefertiget war, die Toten getragen wurden und vor der Beerdigung liegen blieben. Mit Chlorkalk wurde das Häuschen so viel möglich desinfiziert.

Nachdem ein Versuch, uns mit dem Cholera-Spital Basel in Verbindung zu setzen, misslungen war und nur am Anfang der Krankheit einige unserer Kranken dort Aufnahme gefunden hatten, gab ich mir alle Mühe, hier selbst ein provisorisches Spital für unsere vielen Leute, die als Dienstboten, Arbeiter etc. hier waren, und weder ein rechtes Logis noch eigene Bauten haben, so gut es sich tun liess, herzurichten. Kam ich doch einmal in den Fall, auf einem Estrich ohne Fenster, der mit der „Oberte“ der Scheune in Verbindung steht, einen Kranken mitsamt dem Bette hin und her zu schieben, bis ich in einer Ecke aus alten dort herum liegenden Tüchern, die ich oben an dem Balken befestigte und die die Wände bilden mussten, eine Art von Krankenzimmer herrichten konnte. – Aber ich kam trotz aller Bemühung zu keinem Ziel, hauptsächlich darum nicht, weil niemand ein Logis dazu hergeben wollte. (In meinem eigenen Hause war die Magd aus Ekel vor der Krankheit auch krank geworden.)

Der Eindruck, den der Herr mit dieser Heimsuchung auf die Gemüter der Erwachsenen machte, war ein tiefer. Viele kehrten ernstlich bei sich selber ein und alle schienen sehr empfänglich zu sein für die Mahnungen und Tröstungen des Wortes Gottes. Die Seuche forderte 26 Opfer von jedem Alter und Stand. Wunderbarerweise war in Bottmingen nicht ein Einziger krank. Gegen Ende September hörte sie wieder auf.

Der alte Unterlehrer Leonhard Jundt hatte bei 56 Jahren sein Amt bekleidet und führte es noch, wiewohl er bei zunehmender Altersschwäche und fast gänzlichem Verlust des Gehörs die 90 Kinder seiner Schule nicht mehr meistern konnte und die Schule in einem traurigen Zustand war. Von der Stelle drängen mochte man den alten, armen Mann nicht, ohne ihm einige Unterstützung für seine alten Tage zu reichen, und doch ist das Institut der Pensionen in unserem Ländchen leider abgeschafft. Es gelang indessen durch eine Petition, die ich an den hohen Landrat richtete, zu erwirken, dass ausnahmsweise ihm 200 frs. jährlich zuerkannt wurden, und die Gemeinde legte auch noch 100 Franken dazu. Da gab der alte Mann freiwillig seinen Dienst auf und setzte sich in den Ruhestand. Seine Kollegen machten ihm die Freude, zu seinen Ehren ein kleines Jubiläumsfest im „Wilden Mann“ zu veranstalten, wo sie ihm einen Kranz mit Inschrift und 40 Franken in Gold überreichten.

An seine Stelle wurde auf meinen und der Schulpflege Vorschlag einstimmig von der Gemeinde zum Unterlehrer erwählt Herr Benjamin Stingelin von Liedertswil, an welchem wir eine recht tüchtige Kraft für unsere Schule fanden. Er trat mit Neujahr 1856 sein Amt an und ich hielt am Sonntag nach Neujahr eine Schulpredigt über den Text: Matth. 19,14.

In diesem Jahr, dem Jahr 1855, drohte mehr und mehr ein ungünstiges Wesen einzureissen im Dorfe. Verdächtige Weibspersonen hielten sich in diesem und jenem Hause auf, es hatten sogar Herren von Basel hier ihre Mätressen versorgt. Die Polizei tat, was sie konnte, reichte aber nicht überall aus. Als ich vergeblich da u. dort gewarnt, auch eine ernste Predigt in dieser Angelegenheit über 1 Cor. 5,6 ff. gehalten hatte, nahm ich zu einem anderen Mittel die Zuflucht. Ich liess durch den Gemeindepräsidenten eine gebotene Gemeinde halten, die sehr zahlreich besucht war, und erschien (gegen meine sonstige Übung) selber auch daran. Ich ergriff das Wort, zeichnete mit scharfen Worten die faulen Zustände, fragte nicht ohne Ironie, ob sie wegen ein paar Batzen Hauszins solche Schande u. solchen Schimpf auf sich, ihre unschuldigen Weiber und Töchter laden wollten, ob sie es mitansehen könnten, dass ihre Kinder durch schlechtes Beispiel verführt werden etc., und brachte dann bestimmte Vorschläge, wie dem Übel abzuhelfen sei. Diese gingen ungefähr dahin, dass die Gemeinde beschlösse: 1.) alle eigenen Bürger u. Bürgerinnen, die sich schuldig machen, mit Einsperrung bei Wasser u. Brot zu bestrafen, 2.) alle dito Auswärtigen sofort auszuweisen, 3.) alle Hauseigentümer, die Ungebührliches in ihrem Hause dulden, nach fruchtloser Verwarnung mit 50 u. mehr Frs. Busse in die Armenkasse zu belegen, etc.

Das schlug durch. Allgemeine Aufregung! Die Beschlüsse wurden angenommen, die liederlichen Dirnen hinausgestäukt, andere gingen von selbst, da sie dem Wetter nicht trauten. – Als wir aber unsere Beschlüsse der Regierung zur Sanktionierung unterbreiteten, wurden sie sämtlich gestrichen; wir sollten uns, hiess es, an die bestehenden Gesetze halten (die uns ziemlich ratlos lassen). Wir waren ganz niedergeschlagen. Anonyme Drohbriefe triumphierten über mich. Doch behielt die Sache ihre Wirkung. Dem Unwesen war gesteuert, man war mehr auf der Hut, und die Regierung sah sich später auch durch Vorgänge an anderen Orten genötigt, einzelne den unsrigen ähnliche Beschlüsse für den ganzen Kanton zu fassen und zum Gesetz zu erheben, z.B. die Strafe für die, welche herumziehenden Dirnen Aufenthalt geben.

1856

Der neue Unterlehrer macht sich gut. Man hört keinen Lärm mehr in der Schule, sieht keine Lücken mehr in den Bänken, die Knaben zwängeln sich nicht mehr durch oder oder laufen über die Bänke, während der Schulmeister vorn am Tisch mit den Einzelnen buchstabiert, wie es früher geschah. Die Kinder haben einen grossen Eifer, in die Schule zu gehen, und mahnen ihre saumseligen Eltern selber daran, wenn es Zeit ist. In der Gemeinde ist alles Lob.

Schon lange, wenn ich die vielen Kinder herumziehen sah, deren Eltern entweder auf dem Felde oder in der Stadt bei ihrer Arbeit abwesend sind, dachte ich an die Gründung einer Kleinkinderschule, die die kleinen Zerstreuten sammeln und guten Samen in ihre zarten Herzen ausstreuen sollte. An der Neujahrssitzung des Frauenvereins brachte ich die Sache vor und gewann für dieses Werk die Herzen der Frauen, die sich sehr willig zeigten u. eine grosse Freude hatten, selber so etwas schaffen zu dürfen.

Wir fanden bald das geeignete Lokal, dessen Besitzerin Frau Witwe Schaub, die Tochter des Altlehrers Jundt, sich auch vortrefflich zur Lehrerin eignete und dazu willig war. Während sie bei Lysa Erlacher, der Kleinkinderlehrerin in Basel, auf unsere Kosten zu ihrem Berufe sich ausbildete, richteten wir ihre gesunde Stube an dem freien und stillen Platze fast mitten im Dorf (dem sog. Münsterplatz), zur Schulstube her. Bänke, Tafel, Rechenrahmen, Spielzeug u. dgl. wurde angeschafft, und mit dem April konnte die Schule begonnen werden. Es fand die Sache vielen Anklang bei den Eltern, bei 40 Kinder stellten sich ein. Die Lehrerin erhielt von uns freies Logis, Holz und den Schullohn (der Schullohn muss mindestens wöchentlich 1 Batzen für 1 Kind betragen, man setzt aber bei bemittelten Eltern mehr voraus, u. sie bezahlen auch mehr, 2 oder 3 Batzen pr. Woche. So nur können auch die Armen es möglich machen, ihre Kinder zu schicken.)

[…] Nach einem trefflich bestandenen Examen wurde er Pfarrer in Binningen (Baselland). Sein Freund traute ihn und taufte ihm auch sein erstes Töchterlein. Das Pfarrhaus in Binningen war nun während achtzehn Jahren von regem Leben erfüllt. Die liebenswürdige und pflichtgetreue Persönlichkeit des Pfarrers wurde bald von allen geschätzt; in der Schule, im Frauenverein war er zu Hause, die Armenpflege ordnete er mit Geschick.

Wie launig wußte er zu erzählen von dem alten Lehrer Jundt, der sich auf sein, seines Vaters und Großvaters 120-jähriges Schulhalten an einem und demselben Posten nicht wenig zugute that und in uralter Weise schulmeisterte! Wie glücklich war er, als der Frauenverein durch die Erbauung eines Hauses die Mittel fand zur Einrichtung einer Kleinkinderschule! Von dort an ging er mit dem Gedanken um, auch für sich ein Häuschen zu bauen.

Im Konvent galt die Stimme des liebenswürdigen und so maßvollen Amtsgenossen immer; denn er brachte so oft das lösende Wort der Diskussion in einer zugleich feinen und doch so einfachen Weise. Im Armenerziehungsverein und dessen Arbeit in der Anstalt zu Augst und in Familien sowie in verschiedenen ähnlichen Anstalten fühlte er sich ganz glücklich; sicher und unermüdlich ging er so manchem Kinde seiner Kirchgemeinde nach und führte es einer bessern Zukunft entgegen. […]

Die Entstehung des Pfarrhauses hängt eng zusammen mit dem Schicksal der Margarethenkirche, die ursprünglich eine Pfarrkirche war, d.h. Kirche einer selbständigen Pfarrgemeinde, zu der von jeher ein Pfarrhaus gehörte. Im 13. Jh. verlor sie den Charakter einer Eigenkirche und wurde Patronatskirche, indem der Basler Bischof und damit die Dompropstei den Pfarrer setzten. Die „Filiale“ St. Margarethen wurde fortan von Leutpriestern von St. Ulrich beim Münster betreut, besass keinen eigenen Pfarrer mehr, und das Pfarrhaus neben der Kirche wurde überflüssig. Erst diente es als Wohnung von Klausnerinnen, und später im 15. Jh. wurde es ein Bruderhaus. Zur Zeit der Reformation wurde das Haus verkauft und wurde zum Kern eines Landgutes neben der Kirche.

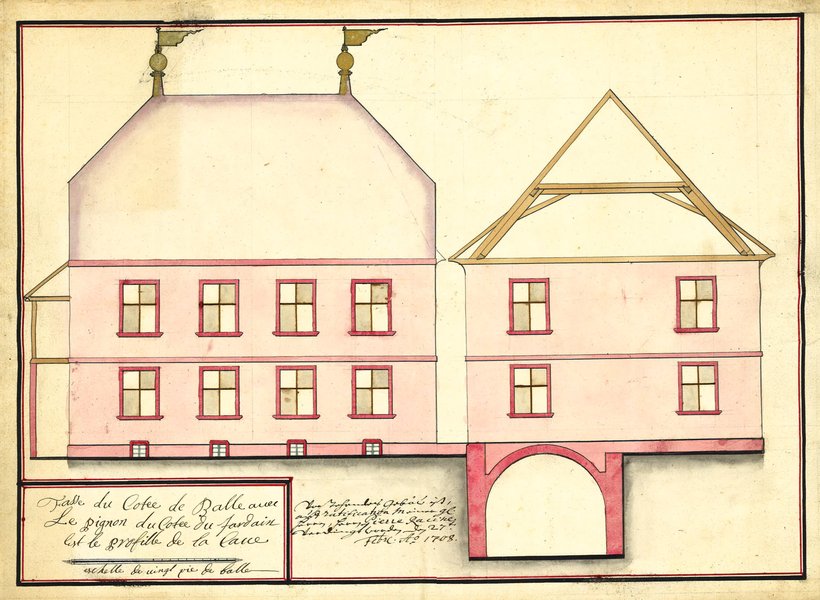

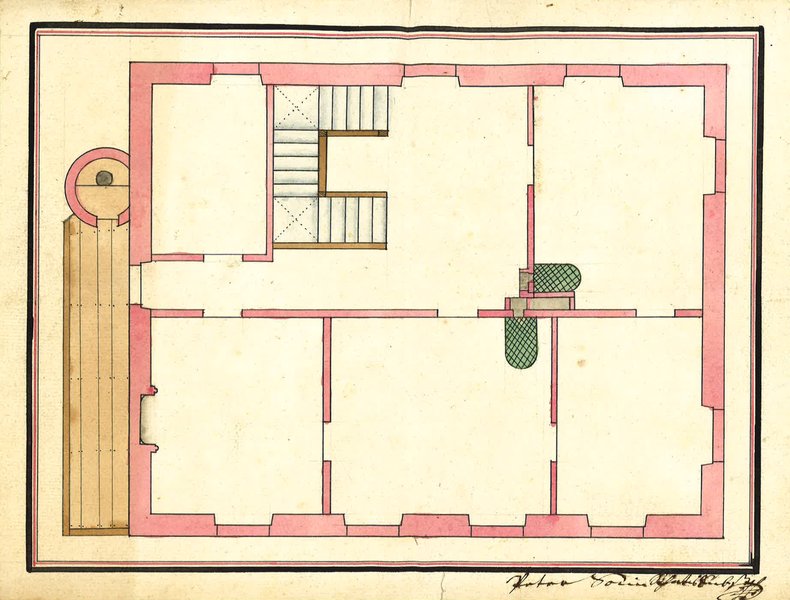

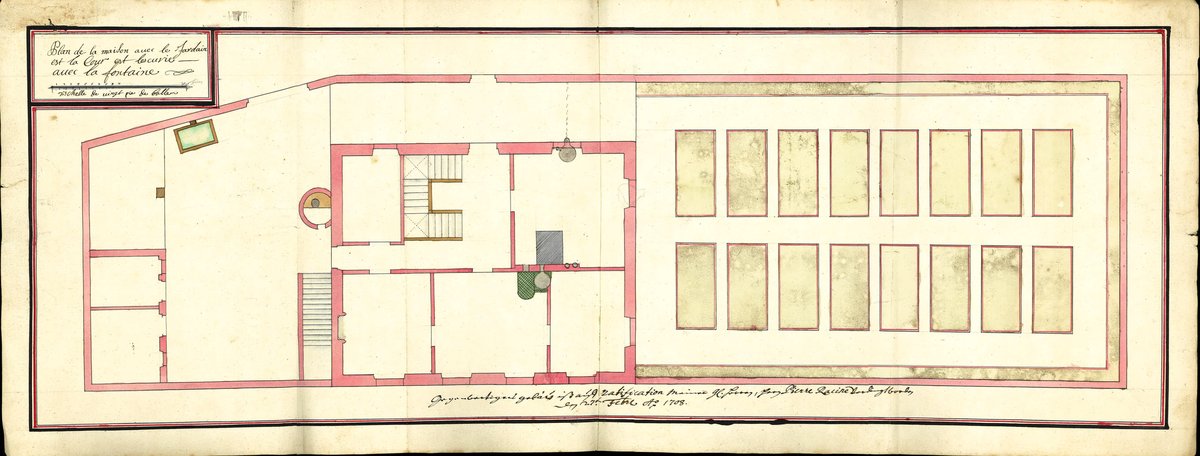

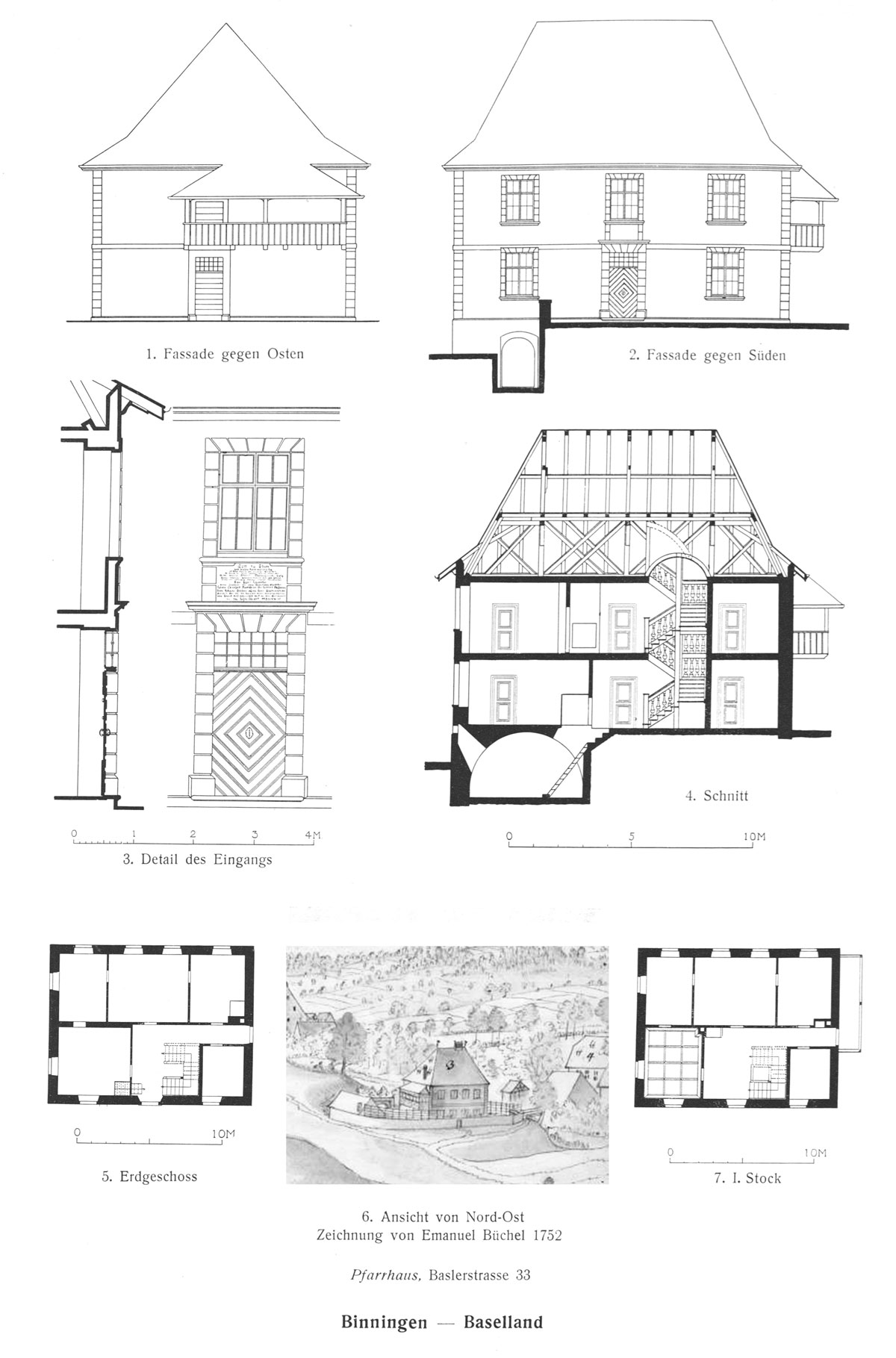

Der Druck der Gegenreformation in den benachbarten bischöflichen Gemeinden steigerte das kirchliche Leben in Binningen und Bottmingen. Die St. Margarethenkirche wurde vergrössert, und Pfarrer Jakob Falkner bewegte den damaligen, liberal gesinnten Bürgermeister von Basel, Franz Robert Brunschwiler, wieder eine selbständige Kirchgemeinde zu bilden mit einem eigenen Pfarrhaus und Pfarrer. Dieser stellte die notwendigen Geldmittel zum Bau eines neuen Pfarrhauses als private Wohltätigkeit zur Verfügung. Die Inschrift über der Eingangstüre des Pfarrhauses erinnert an die „gottselige Verordnung des Hochgeachten Gestrengen und Wohl Weysen Herrn Frantz Robert Brunnschweilers Selig Weyland designierten Burgermeisters Lobl. Statt Basel“. Erst 1692, zwei Jahre nach Brunschwilers Tod, wurde der testamentarische Wunsch mit der Suche nach einer Baustelle in Binningen in Gang gesetzt. Viele umständliche Verhandlungen mit Landbesitzern verliefen wegen Unstimmigkeiten und Misstrauen im Sande. Als Pfarrer Falkner 1707 den Rat ersuchte, nun endlich das Legat des damaligen Bürgermeisters umzusetzen, ging dieser nach Befragung der Witwe ans Werk und beauftragte einige Bauverständige, „die Einrichtung dieses Gebäus auf Papier entwerfen“. Endlich wurde das definitive Landstück von den damaligen Schlossherren Herkules und Ulisses von Salis auf dem rechten Birsigufer am Weg zur Kirche, unterhalb der Schlossreben, zur Verfügung gestellt. Zum Architekten wurde Pierre Racine, „Entrepreneur vom Welschen Newenburg, so aber allhier in Aufenthalt ist“ beauftragt, einen Abriss zu entwerfen und die Kosten zu berechnen. Wegleitend war, dass er – wie das Testament bestimmte – ein „komliches“ Haus entwerfe, ein repräsentatives und bequemes Wohnhaus. Demgemäss waren vorgesehen drei Stuben, die gehörige Anzahl „Kammern“, also Schlafzimmer, samt Küche, Stall, Trotte, Keller und Garten. Racine entdeckte in Binningen und Bottmingen einen Steinbruch, aus dem man „überflüssig Stein“ zu diesem Bau haben könnte. Er zeigte sich bereit, den Bau zu übernehmen und ihn „zur perfection herzustellen und zwar um die Summe von 2000 Reichstalern. Die Bauherren prüften den Plan Punkt um Punkt und verlangten von Racine, „nichts als was die Notdurft und Ehrbarkeit zu solchem Gebäu erfordern“ vorzusehen. Racine nahm durch Verzicht auf kostbare Stuckdecken in den Wohnzimmern, auf Gipsen der Schlafzimmer, auf kostbares Täfer, Füllungen und steinerne Platten enorme Einsparungen vor und kam auf eine Bausumme von 1500 Reichstalern. Der Bauauftrag wurde im März 1708 an Racine vergeben. Namentlich wegen Zahlungsforderungen an die Regierung wurde der Bau verzögert erst im Mai 1709 vollendet. Das Material wurde aus verschiedenen Gemeinden angefordert: 100 Stämme Holz und 12 Dielen-Bäume, ferner 10 Klafter Stein aus Pratteln, 40 „Claffter“ Mauersteine aus der Gemeinde Muttenz, 30 Klafter Steine und die im Bann zu findenden „gehauenen Steine“ aus den Gemeinden Bottmingen und Binningen, aus Benken Kalk, Sand, Ziegel, „Bachensteine“, „Blättlin“, Laim und 20 „Bäumediehlen, so zu Benken liegen“, ausserdem aus Riehen die gehauenen Steine und ein Klafter Sand. Dies waren die wichtigsten Lieferungen und geschahen aus Gehorsam und um Gottes Lohn. Immerhin kamen die Gemeinden nach Beendigung des Baus darum ein, dass man ihnen etwas in Wein und Brot wegen geleisteter Fronungen wolle zukommen lassen. Dies war ja von der Witwe Brunnschwiler vorgängig versprochen worden.

Der Bauplatz war vortrefflich gewählt worden. Die selbständige, klare, auf sicherem Stilgefühl ruhende Architektur des Hauses kam auf dem erhöhten, durch keine Nachbarschaft gestörten Standort rein zur Geltung. Es beherrschte, von Basel aus gesehen, den Eingang zum Dorfe, war das erste Haus, auf das der Blick fiel, und es präsentierte sich mit seinen grossen Fenstern, die, wie die Hausecken, mit Quadern eingefasst waren, und mit dem hohen gebrochenen Dach als ein wohlüberlegtes Werk jener französischen Baukunst, die dem damaligen Geschmack vornehmer Basler entsprach. Leider sind keine Baurisse aus der Entstehungszeit geblieben, nur eine Schilderung, die auf einen Augenschein aus dem Ende des 18.Jh. zurückgeht. Über das gesamte Anwesen gewinnen wir Anhaltspunkte durch das Inventarium des Pfarrers Leonhard Bartenschlag, der von 1719 – 1759 amtete. Er verzeichnet an „liegenden Gütern“: eine Behausung, Stallungen, Hof, Garten, Baumgärtlein samt Zugehörden in Binningen. Das Herrenhaus und die Oekonomiegebäude waren durch eine Mauer geschützt. Eigenartig war der von Zinnen bekrönte und mit Schiessscharten versehene Vorbau von festungsartigem Charakter. Trotz der Einschränkungen ist es Racine gelungen, einen einfachen und doch schönen Barockbau zu erstellen. Einzelne Räume sind vertäfelt und mit kassetierter Holzdecke abgeschlossen. Der vortreffliche Geschmack äussert sich in den Türumrahmungen, in den profilierten Deckenstäben, in der Unterteilung der Fenster, in der sorgfältigen Bleifassung, in den unaufdringlich kunstvollen Beschlägen. Auf der Ostseite war eine Laube angehängt und ein Keller wurde westwärts angelegt, dessen Zugang vom Sommerhaus erfolgte. Man stieg hier auf einer schmalen Treppe in das Gewölbe, in dem auf starkem eichenem Geläger der Kompetenzwein gelagert wurde: bis ins 19. Jh. bezog der Pfarrer 12 Saum Wein vom Direktorium der Schaffneien. Im Jahr 1806 wurde das Quantum heruntergesetzt, da die Deputaten den Antrag auf Verminderung der Naturalabgaben, jedoch auf Ausrichtung einer fixen Besoldung von 500 Pfund oder 600 Franken stellten mit der Begründung, die Binninger Kompetenz sei eine der geringsten. Von nun an erhielt der Pfarrer 600 Franken in barem Geld, 10 Sack Kernen und 6 Saum Wein. Ungenügend blieb die Versorgung mit Holz. Ursprünglich bezog der Pfarrer ungefähr 3 Klafter eichenes Holz aus den Gemeindewaldungen Binningen und Bottmingen. Diese Waldungen waren zu gering, und somit mussten beide Gemeinden das Holz zukaufen. Die Bürger bezahlten ungern diese Extrasteuer, da sie wussten, dass in anderen Gemeinden der Pfarrer Holz und Wellen aus den obrigkeitlichen Wäldern erhielt. Seit 1799 bezog denn auch der Binninger Pfarrer aus den Staatswaldungen 3 Klafter Holz, was per Gesetz 1808 auf 4-6 Klafter erhöht wurde.

Eine Bereicherung war 1750 die Aufrichtung eines kleinen Glockenstuhls auf Betreiben von Bartenschlag. Als Folge der Verstärkung des Geläutes von St. Margarethen durch eine neue Glocke 1845 und da der Dachreiter auf dem Pfarrhause reparaturbedürftig war, wurde das Pfarrglöcklein 1880 unter Pfarrer Wilhelm Denz auf das Kettigerschulhaus versetzt. Haus und Umschwung wurden durch die Einquartierung zur Zeit der Helvetik schwer mitgenommen. Es fehlte an Geld, um dem Verfall zu steuern. Zur Zeit der Mediation musste das Versäumte gründlich nachgeholt werden.

Leonhard Bartenschlag ist derjenige Pfarrer, der das Pfarrhaus wohnlich gemacht hat und nach Möglichkeiten mit dem Notwendigen versehen hat. Er hat auch mit grossem Eifer das Eigentum der Kirche gemehrt, mit eigenem Opfer, denn er sass auf einer armen Pfründe. Er hat sich auch um die Wasserversorgung bemüht, die offenbar bis zum seinem Amtsantritt 1719 unbefriedigend war. Auf sein Betreiben wurde „ein lauffendes Brünnlein“ erschlossen, das sich nach kostspieligen Abklärungen mit einem Ertrag von geschätzten 5 halben Helblingen als ergiebige Quelle erwies. Bei der Verteilung wurde in erster Linie der Pfarrer berücksichtigt, „um dessentwillen das Werk anfänglich unternommen worden“. Ihm sollte ein halber Helbling halb „oder einer schlechten Linse gross Wasser“ zugeteilt werden. Mit dieser zum Münsterwerk gehörenden Zuleitung wurde das Brünnlein im Pfarrhof gespiesen. Als sich um die Jahrhundertwende der Bierbrauer Merian, dem der „Schlüssel“ gehörte, anstrengte, im Umtausch diese Zuleitung zu bekommen, wehrte sich der Pfarrer mit Löwenmut und mit Erfolg für den Pfarrbrunnen, der auch in dürren Sommern nicht versiegte.

An Dienstjahren haben er mit 40 Jahren und Wilhelm Denz mit 44 Jahren alle andern übertroffen. Alle Pfarrherren hatten sich mit bescheidenem, ja fast kärglichem Lohn zufrieden zu geben. Jakob Falkner, das „Bauernhähnlein“ genannt, der zum Bau gedrängt hatte und so lange auf dessen Vollendung warten musste, wohnte 10 Jahre im neuen Pfarrhaus und kämpfte stets um die Mehrung seines kärglichen Einkommens, von dem er den grössten Teil an die Bedürftigen abgeben müsse. Er verlangte Aufbesserung. Sie wurde ihm gewährt, weil er draussen wohnen müsse und dem „Überschwall der Bettler“ ausgesetzt sei. Jetzt sei’s aber fertig, und niemand, kein Geistlicher, dürfe um Verbesserung seines salariae anhalten. Sein Nachfolger war Leonhard Bartenschlag. Kaum hatte er sein Amt angetreten, beklagte er sich, dass „das salarium zu geringstem Unterhalt kaum in die 4 Monathe lang sich erstrecken möge“. Wer immer pastor Margarethanus wurde, hatte am Hungertuch zu nagen, wenn er nicht hartherzig gegen die Armen und Bettler sein wollte oder nicht mit eigenem Vermögen ausstaffiert war. Die Gemeindepräsidenten von Binningen und Bottmingen sagten zur Zeit der Helvetik aus, ihre Pfarre sei bekanntlich die geringste im ganzen Baselbiet. Damals war Johann Rudolf Rapp Pfarrer in Binningen. Die Gemeinde verlangte von der Basler Verwaltung, dass sie ihm das nötige Brennholz verschaffe, die Gemeinde habe keines. Aus dem Brief tönt es wie eine Drohung: „Es Wehre kein Wunder wann unserer braver herr Pfarrer auf einen Besseren Blatz schauen dette.“

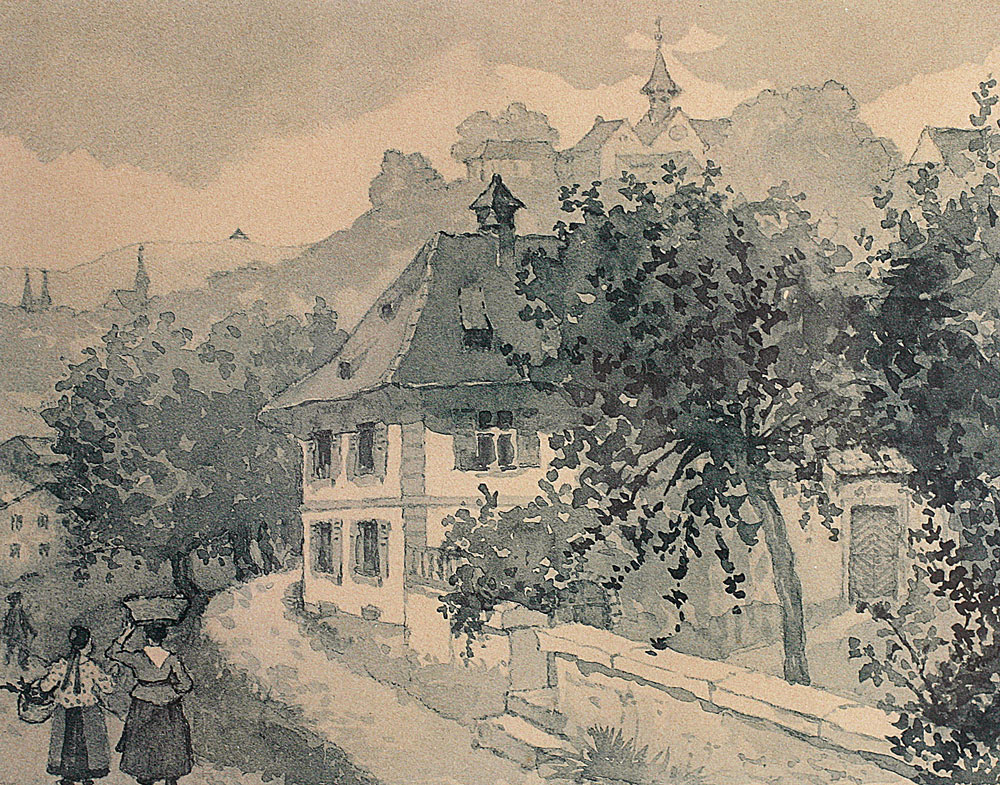

Zeitweise erfolgte der Wechsel denn auch rasch und sehr oft unter dem Druck ungenügender Entlöhnung, z.B. bei Jonas Breitenstein. Er wurde 1852 als Pfarrer nach Binningen gewählt. Sein Jugend- und Lebensfreund Martin Birmann weiss zu berichten, wie der liebenswürdige Mann sich neben seinen Amtsgeschäften für eine kranke Gattin und für sein Trüpplein von sieben Kindern sorgen musste und wie das ungenügende Einkommen neben der starken Inanspruchnahme des Pfarrers durch die Gemeindemitglieder ihn den schweren Entschluss fassen liess, nach 18jähriger Amtszeit den Pfarrdienst aufzugeben und das Sekretariat der freiwilligen Amenpflege in Basel zu übernehmen. Das Gemüt des Dichterpfarrers war bedrückt, bis ihm die Basler Freunde zur sicheren Stellung verhalfen. Sein Sinn wurde wieder heiterer, er konnte nun den Armen und Bedrückten ein echter Helfer sein, fand Zutrauen und Wertschätzung. Von der Stadt wurde er ehrenvoll in ihr Bürgerrecht aufgenommen. Sein Sohn, der Maler Ernst Breitenstein, hat das Pfarrhaus, den Garten, in der Ferne die Kirche in einem Aquarell festgehalten und dem Bild die Worte beigefügt:

„In der Nöchi vo Basel, wo’s Birsigthäleli afangt,

Isch e Hügel so sunnig und schön

Und s’wohnt himmlischi Rueih druff,

Und d’Luft weiht eso mild und so lau.“

Während 200 Jahren sind die Geistlichen von Margarethen den sonntäglichen Weg vom Pfarrhaus zum Kirchlein hinauf gegangen, wie auch der letzte dieser Reihe, Pfarrer Wilhelm Denz im Talar, mit dem Barett, die Agenda in der Hand den Garten hinter sich lassend und würdig den Weg zu seiner Kirche hinaufsteigend.

Der basellandschaftliche Staat übernahm das Binninger Kantonalbankgebäude, überliess dafür der Bank das alte Pfarrhaus samt Umschwung. Die Bank musste als Ersatz dem Kirchen- und Schulgut eine Liegenschaft übergeben und als Pfarrhaus ausbauen. Das von Brunnschwiler gestiftete Haus verödete und wurde abgebrochen. Schlösser und Beschläge wurden sorgfältig entfernt und gerettet. Vom stattlichen Bau ist nur die Gedenktafel übrig, die über der Eingangstür verkündet hatte, dass «Gott zu Ehren und dieser Pfarrangehörigen zu Trost dieses Pfarrhaus von Grund auss auffgerichtet worden ist im Jahr Christj MDCCVIII.»

Ein nach den Grundsätzen der modernen Sachlichkeit entworfener Bau erhebt sich als langgestrecktes Gebäude über dem ehemaligen Pfarrhaus und -garten. Das schöne Herrenhaus ist ein für allemal verschwunden. Man fragt nach Verantwortlichen und trifft auf Abschiebung der Verantwortlichkeit. Entscheidend bleibt, dass es den Anstrengungen des Heimatschutzes nicht gelungen ist, das Bauwerk vor dem Untergang zu bewahren. Das ist umsomehr zu beklagen, da Binningen an wertvollen Baudenkmälern arm ist, so arm, dass schon Emmanuel Büchel auf seinen Zeichnungen immer wieder zu den gleichen Motiven greifen musste: zum Schloss und den dazugehörigen Gebäulichkeiten, zum Holeeschlösschen, zum Pfarrhaus und endlich zur Margarethenkirche.

Es ist ein schwacher Trost, dass die Kirchgemeinde als Ersatz ein modern eingerichtetes Haus erhalten hat – eine Villa unter vielen, aber nicht mehr das Haus, das sich durch seine ganze Erscheinung als das einzige seiner Art in der Gemeinde, eben als das Haus des „Herrn Pfarrers“ auf den ersten Blick zu erkennen gab.

Quelle: Gustav Steiner, Das „alte“ Binninger Pfarrhaus 1708-1938, Basler Jahrbuch 1939, Zusammenfassung durch Maja Samimi